北海道(所在地都道府県)/大学学部(部門種別)

藤女子大学

藤女子大学

藤女子大学

藤女子大学

ウェルビーイング学部

外国人留学生受入

- 外国人留学生受入?

-

●取り組みの内容本学とフィリピンの大学院生が、約2週間、石狩市内でワークショップを行っており、これに人間生活学部の学生も一部参加しています。北海道の地域問題を解くことを目標にした試みであり、最終的に地元の方々を交えた発表会を実施するなど、国際交流と地域貢献という二つの軸から形作られています。

●取り組みの内容本学とフィリピンの大学院生が、約2週間、石狩市内でワークショップを行っており、これに人間生活学部の学生も一部参加しています。北海道の地域問題を解くことを目標にした試みであり、最終的に地元の方々を交えた発表会を実施するなど、国際交流と地域貢献という二つの軸から形作られています。

主に文学部で受け入れている韓国・台湾の留学生についても、課外で互いに伝統料理を調理するなどして交流しています。

また、これまでには、アメリカ協定校からも1週間程度、留学生を受け入れ、学部授業の受講や部活参加などを通して、本学学生と交流しました。今後、この交流を深く根付かせていきたいと考えています。●取り組みの目標国家試験に関わる科目が多いこともあり、長期間の留学生受入は難しい部分があるが、短期プログラムの充実を図り、より多くの留学生と本学学生の交流の機会を設けたいと考えています。●取り組みについての検証と評価留学生に対し、各学期の終わりに学習面・生活面に関するアンケートおよび聞き取り調査を実施し、その内容を基に次年度の受入体制について検討しています。また、チューター学生にも同様の調査を行い、留学生サポートや留学生との交流内容について継続・改善すべきか等、確認しています。

到着時のオリエンテーションや学内イベントで交流した本学学生と帰国まで交流を続けており、日本での生活に適応する際の大きな手助けとなっているようです。本学学生にとっても、留学生との交流により、海外へ興味を持ったり、日本語教師を目指したりするきっかけとなっています。一方で、留学生と交流したことがない、留学生がいることを知らない学生もおり、今後、そうした学生への周知も含め、学内イベントの実施内容について検討予定です。

受入留学生数の拡大にあたっては、日本語学習科目をはじめとする留学生対象科目や宿舎整備・ホームステイプログラムの充実など、受入時のサポート体制を強化する必要があり、これらについても検討中です。

●取り組みを通した学生の成績評価学部授業については、本学学生と同様の方法で成績評価を行っていますが、日本語学習科目の受講やチューター学生のサポートもあり、受入留学生は履修している授業の単位を概ね修得できています。また、本学で修得した単位については、帰国後に必要な手続きを経て、派遣元大学の単位として認定されています。詳細リンク(外部サイトへ)

留学支援

- 海外留学、スタディ・アブロード?

-

●取り組みの内容英語圏協定校派遣留学の応募に必要な英語力を身につけるべく、学内応募時に利用可能な英語試験について学ぶ科目を外国語科目の一つとして設置しており、英語圏への留学を目指す学生たちが受講しています。また、異文化間コミュニケーションに関する科目を設置し、他者を理解するのと同時に自らを表現し、相手に理解してもらうことについて知識を深める機会を提供しています。

●取り組みの内容英語圏協定校派遣留学の応募に必要な英語力を身につけるべく、学内応募時に利用可能な英語試験について学ぶ科目を外国語科目の一つとして設置しており、英語圏への留学を目指す学生たちが受講しています。また、異文化間コミュニケーションに関する科目を設置し、他者を理解するのと同時に自らを表現し、相手に理解してもらうことについて知識を深める機会を提供しています。

人間生活学部は、国家試験合格を目指す学生が多く、1年間の留学が難しい場合があるため、夏・春休み中の短期プログラムを充実すべく、サービスラーニングや各学科の専門に関連する科目を聴講するなど、海外事情について学習するプログラムのさらなる整備を進めています。

人間生活学部のある花川キャンパスには、留学プログラムの直接の窓口である国際交流センターはありませんが、海外協定校への留学経験のある在学生や卒業生が週に1度相談に応じています。

連携活動

- 学校間連携?

-

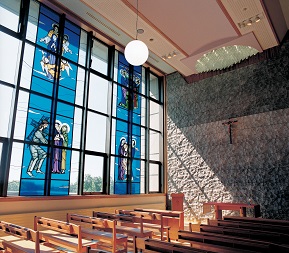

●取り組みの内容本学では、教育の理念を同じくするカトリック大学である上智大学と学生交流協定を結んでいます。毎年1名の学生が、本学に在籍したまま1年間上智大学で科目の履修および単位修得ができます。

●取り組みの内容本学では、教育の理念を同じくするカトリック大学である上智大学と学生交流協定を結んでいます。毎年1名の学生が、本学に在籍したまま1年間上智大学で科目の履修および単位修得ができます。

また、人間生活学科と子ども教育学科の学生を対象に札幌圏の8大学・3短期大学と札幌圏大学・短期大学単位互換協定(通称:グリーンキャンパス)を結んでいます。

- 高大連携プログラム?

-

●取り組みの内容本学では、姉妹校である札幌藤女子高等学校の生徒を対象に大学内で模擬講義を行っています。各学科の教員が講義を開講し、生徒はそれぞれ興味のある学科の講義を聴くことが出来ます。また、人間生活学部食物栄養学科1年生を対象に高校で化学Iを履修していない学生および、化学を苦手としている学生のために、高校の先生を講師とした補講(リメディアル教育)を行っています。実施時期は、夏休み中の3日間で90分授業が合計7〜9回行われます。

●取り組みの内容本学では、姉妹校である札幌藤女子高等学校の生徒を対象に大学内で模擬講義を行っています。各学科の教員が講義を開講し、生徒はそれぞれ興味のある学科の講義を聴くことが出来ます。また、人間生活学部食物栄養学科1年生を対象に高校で化学Iを履修していない学生および、化学を苦手としている学生のために、高校の先生を講師とした補講(リメディアル教育)を行っています。実施時期は、夏休み中の3日間で90分授業が合計7〜9回行われます。

- 地域連携?

-

●取り組みの内容本学図書館では、石狩市民図書館との相互利用サービスを実施しています。石狩市民図書館の登録者で16歳以上の石狩市民は、貸出冊数10冊、貸出期間2週間の条件で本学図書館(北16条本館および花川館)を利用することが出来ます。また、毎年公開講座、公開講演会等を多数開催し、内容もキリスト教に関するものから文学・文化、QOL(クオリティオブライフ)、図書館情報学、教育問題など様々なテーマで開催し、毎回、多くの市民や学校関係者、学生が参加しています。さらに、人間生活学部では「生活の質(QOL)」の向上を追求する姿勢を地域でも活かすために、花川キャンパスのある石狩市と連携した活動に取り組んでいます。学習支援ボランティア(人間生活学科)やおいしい物作り(食物栄養学科)、子育て支援(子ども教育学科)などをはじめ、さまざまな形で地域と連携した活動を行っています。

●取り組みの内容本学図書館では、石狩市民図書館との相互利用サービスを実施しています。石狩市民図書館の登録者で16歳以上の石狩市民は、貸出冊数10冊、貸出期間2週間の条件で本学図書館(北16条本館および花川館)を利用することが出来ます。また、毎年公開講座、公開講演会等を多数開催し、内容もキリスト教に関するものから文学・文化、QOL(クオリティオブライフ)、図書館情報学、教育問題など様々なテーマで開催し、毎回、多くの市民や学校関係者、学生が参加しています。さらに、人間生活学部では「生活の質(QOL)」の向上を追求する姿勢を地域でも活かすために、花川キャンパスのある石狩市と連携した活動に取り組んでいます。学習支援ボランティア(人間生活学科)やおいしい物作り(食物栄養学科)、子育て支援(子ども教育学科)などをはじめ、さまざまな形で地域と連携した活動を行っています。

生涯教育

- 科目等履修制度?

-

●取り組みの内容本学では、単位を修得する科目等履修生と、受講のみで単位は修得しない聴講生の制度があります。

●取り組みの内容本学では、単位を修得する科目等履修生と、受講のみで単位は修得しない聴講生の制度があります。

どちらとも、前期と通年科目は3月中旬、後期科目は6月下旬に申し込みを受付しています。

年間に16単位まで受講が可能で、教職免許の取得や司書課程などの資格を希望する方、学位授与機構での学位取得を目指す方、教養・生涯学習として受講する方など、さまざまな方からお申込いただいています。

受講対象は、高等学校を卒業した方、またはこれと同等以上の学力があると認められる方で、女性のみとさせていただいています。

開講科目や履修方法、申込要領につきましては、お問い合わせください。

社会貢献

- ボランティア活動?

-

●取り組みの内容本学では、「広く人類社会に対する愛と奉仕に生きる」という建学の理念に則り、学生による様々なボランティア活動の支援をおこなっています。

●取り組みの内容本学では、「広く人類社会に対する愛と奉仕に生きる」という建学の理念に則り、学生による様々なボランティア活動の支援をおこなっています。

カトリックセンター主催の東日本大震災復興支援ボランティアでは、毎年複数回の学生を派遣し、ボランティア活動の心得を指導したうえで、大学から交通費の助成をしています。

身近な地域に目を向けた学生による自発的なボランティア企画も数多くあり、学生部委員会で公募し、採択された場合は、これも交通費の補助をおこなっています。

また、福祉系の学科を持つ人間生活学部では、ゼミ主体のボランティア活動があることも特徴的です。保育学科では地域の親子を対象とした子育て支援活動もあり、授業を通しても地域社会への貢献を実施しています。

ボランティア活動をおこなうクラブ団体も複数あり、様々な形で福祉活動に携わっています。

研究活動

- 多様な研究内容?

-

●取り組みの内容本学では、キリスト教文化研究所とQOL研究所という二つの研究所を設置しています。キリスト教文化研究所は、本学の建学の理念にもとづき、キリスト教の精神並びに文化の研究を行うことを目的として、平成10年に発足しました。QOL研究所は、人間生活を基軸としてQOLの向上に寄与する学際的な共同研究の推進、人間生活や生き方の質の向上に関わる広い領域を包摂する事業や実践への貢献、人間生活を考究する3学科の教員が横断的に研究を行うことを目的として、平成18年に発足しました。

●取り組みの内容本学では、キリスト教文化研究所とQOL研究所という二つの研究所を設置しています。キリスト教文化研究所は、本学の建学の理念にもとづき、キリスト教の精神並びに文化の研究を行うことを目的として、平成10年に発足しました。QOL研究所は、人間生活を基軸としてQOLの向上に寄与する学際的な共同研究の推進、人間生活や生き方の質の向上に関わる広い領域を包摂する事業や実践への貢献、人間生活を考究する3学科の教員が横断的に研究を行うことを目的として、平成18年に発足しました。

* QOL(Quality of Life)とは、一般に「生活の質」、すなわち人としてどれだけ人間らしい心の豊かさに満ちた生活を送ることができているかを量るための概念です。

×

『外国人留学生受入』とは?

国際交流の活性化や教育の活性化を図ることを目的として、制度的に海外からの留学生を日本の大学・短期大学等に受け入れる取り組み。

×

『海外留学、スタディ・アブロード』とは?

日本の学生が海外の学校で学ぶときに、短期間のプログラムから1学期や1年間以上の長期プログラムの留学制度を設定するなどして、大学等として留学を支援する取り組み。

×

『学校間連携』とは?

主に高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など)同士がより良い教育や充実した研究活動をすることを目的に連携協力する取り組み。

×

『高大連携プログラム』とは?

高校と大学の協力により、高校生が大学の学びを体感し、学びに対する意欲を向上させるため、大学の授業への参加や、大学教員の高校での出張講義などの教育プログラムを行う取り組み。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『地域連携』とは?

大学や短期大学が地域社会のニーズに応え、地域と積極的に関わることで、地域の活性化などに貢献し、地域の各市町村などと連携する取り組み。

×

『科目等履修制度』とは?

社会人などのその学校や学部などには在籍していない者に対し、特定の授業科目の履修を認め、正規の学生と同様に授業や試験を行い、単位を授与する制度。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『ボランティア活動』とは?

学生が自発的に行うボランティア活動に対して、大学や短期大学が活動の支援や単位認定などをすることにより、学生生活が活性化することを目的とした取り組み。

×

『多様な研究内容』とは?

大学の重要な目的である学生への教育と研究活動のうち、大学が行っている様々な研究活動についての取り組み。

更新情報

2017/08/01 更新

オープン・ライブラリー開催のお知らせ

オープン・ライブラリー開催のお知らせ

2017/08/01 更新

オープン・ライブラリー開催のお知らせ

オープン・ライブラリー開催のお知らせ

2017/05/24 更新

「藤女子大学未来共創ビジョン」を定めました。

「藤女子大学未来共創ビジョン」を定めました。

2017/05/24 更新

「藤女子大学未来共創ビジョン」を定めました。

「藤女子大学未来共創ビジョン」を定めました。

2016/09/02 更新

秋のオープンキャンパスを開催します。

秋のオープンキャンパスを開催します。

2016/08/01 更新

オープン・ライブラリー開催のお知らせ

オープン・ライブラリー開催のお知らせ

2016/06/17 更新

2016年度藤女子大学日本語・日本文学会 研究発表会・総会のご案内

2016年度藤女子大学日本語・日本文学会 研究発表会・総会のご案内

2016/03/24 更新

2015年度 学位記授与式を挙行しました。

2015年度 学位記授与式を挙行しました。

2015/10/14 更新

北16条キャンパス新棟建築のお知らせ

北16条キャンパス新棟建築のお知らせ

2015/09/29 更新

藤学園創立90周年 藤女子大学公開講演会を開催いたします。

藤学園創立90周年 藤女子大学公開講演会を開催いたします。

2015/09/04 更新

藤女子大学文学部日本語・日本文学科特別公開講演会を開催いたします。

藤女子大学文学部日本語・日本文学科特別公開講演会を開催いたします。

2015/09/04 更新

藤女子大学文学部英語文化学科公開講演会を開催いたします。

藤女子大学文学部英語文化学科公開講演会を開催いたします。

学部・学科情報