国士舘大学

国士舘大学

救急システム研究科(修士)

- ディプロマポリシー

-

[救急システム研究科救急救命システム専攻:修士課程]

病院前救命医療における高度職業人の養成および、研究者・指導者を目指す人材の育成を目的としています。本学の建学の精神を理解し、その人材育成の目的に沿って、所定科目の必要単位を修得し、修士論文の論文審査に合格した者に修士(救急救命学)の学位を授与します。

(※入力文字数に制限があるため、詳細なディプロマポリシーについては本学ホームページを参照)詳細リンク(外部サイトへ) - カリキュラムポリシー

-

[救急システム研究科救急救命システム専攻:修士課程]

学部卒業生に対するコースである救急救命システム専攻と社会人を対象とした救急救命システム専攻(1年コース)の2つを設置しています。 病院前救急救命学を確立するため対話式授業を進め、臨床上、教育上、研究上の特徴を有する2つの専攻で必要な知識と技術を学び、学修成果を個別に評価します。

(※入力文字数に制限があるため、詳細なカリキュラムポリシーについては本学ホームページを参照)詳細リンク(外部サイトへ)

カリキュラム

- 教育内容の体系化とその充実?

-

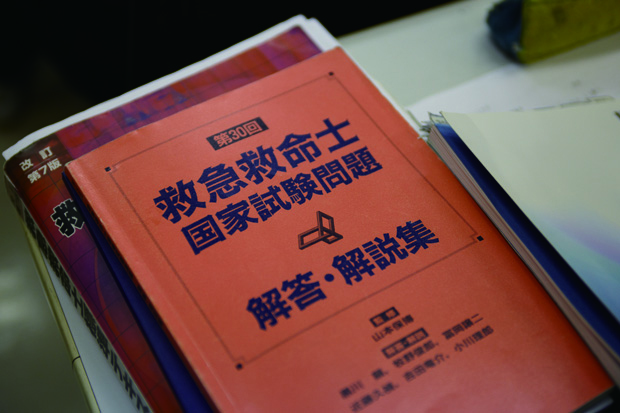

●取り組みの内容●修士課程に救急救命システム専攻 と 救急救命システム専攻(1年コース)を設け、医師、看護師や救急救命士といった病院前救急医療に関与する国家資格有資格者への高度な教育と研究を行うことを主眼としています。現在の病院前救急医療体制における多種多様な事象を研究対象とし、各自の興味・関心に沿って研究を行うことが可能です。日本のみならず、世界各国・地域が抱える病院前救急医療に関する諸問題をシステム的に捉え、それを解決できる専門能力を有する学識豊かな高度専門職業人の養成を目指しています。

●取り組みの内容●修士課程に救急救命システム専攻 と 救急救命システム専攻(1年コース)を設け、医師、看護師や救急救命士といった病院前救急医療に関与する国家資格有資格者への高度な教育と研究を行うことを主眼としています。現在の病院前救急医療体制における多種多様な事象を研究対象とし、各自の興味・関心に沿って研究を行うことが可能です。日本のみならず、世界各国・地域が抱える病院前救急医療に関する諸問題をシステム的に捉え、それを解決できる専門能力を有する学識豊かな高度専門職業人の養成を目指しています。

教育方法

- アクティブラーニング?

-

●取り組みの内容●カリキュラムは、救急救命士指導者養成に求められる講義科目、演習科目により構成されており、演習においては大学院生の主体的な参加を求めています。特に、各課程の最終的な成果物となる修士論文(課題研究)の作成に際しては、知識の修得のみならず多様な能力が必要であるため、指導教員による研究指導を含めたアクティブラーニングに取り組んでいます。

●取り組みの内容●カリキュラムは、救急救命士指導者養成に求められる講義科目、演習科目により構成されており、演習においては大学院生の主体的な参加を求めています。特に、各課程の最終的な成果物となる修士論文(課題研究)の作成に際しては、知識の修得のみならず多様な能力が必要であるため、指導教員による研究指導を含めたアクティブラーニングに取り組んでいます。

●少人数教育の利点を活かし、ラーニングコモンスにおけるグループ・ディスカッションやディベートなどを取り入れ、学生の自発的・能動的な学習を促し、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を目指しています。 - 課題解決型学習(PBL)?

-

●取り組みの内容学生は指導教員のサポートのもと、自ら設定した課題に対し、解決する手法を用いて「修士論文」の作成に取り組みます。研究テーマの設定ののち、PICOを設定し、くりかえしディスカッションを行っています。また先行論文の研究など、修士論文の作成等は修士課程修了にあたっての必須要件となっており、当研究科での学習は、まさに課題解決型学習と言えます。

●取り組みの内容学生は指導教員のサポートのもと、自ら設定した課題に対し、解決する手法を用いて「修士論文」の作成に取り組みます。研究テーマの設定ののち、PICOを設定し、くりかえしディスカッションを行っています。また先行論文の研究など、修士論文の作成等は修士課程修了にあたっての必須要件となっており、当研究科での学習は、まさに課題解決型学習と言えます。 - 少人数教育?

-

●取り組みの内容演習、講義科目において、基本的に10名以内の少人数教育によるきめ細かな指導を実施しています。グループディスカッションにおいてもあるテーマを中心に賛成派、反対派の2つのグループをつくり、その間での熱心なディスカッションを行っていきます。指導に当たる教員・助手は常に世界の最先端の知識をとりこんでいます。また修士論文・課題研究の執筆に当たっては、先進的な知識をもった指導教授からマンツーマンで研究指導を受けることが可能です。また研究にのぞむ修士のために研究内容を定期的リサーチミーティングを行っています。

●取り組みの内容演習、講義科目において、基本的に10名以内の少人数教育によるきめ細かな指導を実施しています。グループディスカッションにおいてもあるテーマを中心に賛成派、反対派の2つのグループをつくり、その間での熱心なディスカッションを行っていきます。指導に当たる教員・助手は常に世界の最先端の知識をとりこんでいます。また修士論文・課題研究の執筆に当たっては、先進的な知識をもった指導教授からマンツーマンで研究指導を受けることが可能です。また研究にのぞむ修士のために研究内容を定期的リサーチミーティングを行っています。

学びの支援

- 学びの組織的な支援?

-

●取り組みの内容●組織的な学修支援のため、全教員が毎週1回、オフィス・アワーを設けており、教員に直接聞いて、理解の助長を促します。

●取り組みの内容●組織的な学修支援のため、全教員が毎週1回、オフィス・アワーを設けており、教員に直接聞いて、理解の助長を促します。

●論文や研究の指導は2週に1回の割合で担当教員と全教員の指導のもと進行状況や評価をします。この取り組みで指導教員に関わらず全教員・助手・院生が継続的にアドバイスを得られます。

●授業の補助や、学生と教員をつなぐ役割を担う存在として、研究科助手を配置しています。

●科目担当者の判断により、研究科助手が授業補助業務に携わっています。院生の問題解決の相談役として機能し、問題を抽出した際には、担当教員、必要に応じて研究科主任、研究科長と協議を出来る体制となっています。

●論文指導はゼミ担当教員のもとで実施し、修士論文の作成段階で「修士論文中間発表会」を行い、全教員のアドバイスを得て質の高い論文に仕上げています。

●修士論文作成において、より一層の研究(学修)活動を奨励するため、「優秀修士論文賞」を設け、7項目にわたる客観的な評価表を用いて、全教員が優劣を評価し、選出しています。

●在学生が、学外研究発表等を行う場合に負担する交通費等には、補助金を交付しています。 - 学修成果のフィードバック?

-

●取り組みの内容●学習成果を大学院生にフィードバックする機会は数々用意されています。修士論文作成(完成)を前に、3か月毎に中間発表会を開催し、また個々の研究(学修)成果については毎月プレゼンテーションを行って検証を行い、学位論文に向けて複数の教員により指導を行っています。これとともに、2024年から隔週でリサーチミーティングを開いて、大学院生の研究の進捗を複数の教員が確認する確認しています。日々の研究は結果が出次第WEBで共有できるようにSNSを用いてフィードバックが行われています。

●取り組みの内容●学習成果を大学院生にフィードバックする機会は数々用意されています。修士論文作成(完成)を前に、3か月毎に中間発表会を開催し、また個々の研究(学修)成果については毎月プレゼンテーションを行って検証を行い、学位論文に向けて複数の教員により指導を行っています。これとともに、2024年から隔週でリサーチミーティングを開いて、大学院生の研究の進捗を複数の教員が確認する確認しています。日々の研究は結果が出次第WEBで共有できるようにSNSを用いてフィードバックが行われています。 - 初年次教育?

-

●取り組みの内容院生は当該ゼミ科目の担当教員の指導を受けて、「修士」の学位論文を完成します。具体的には、入学直後に研究課題設定、先行研究の調査研究の仕方、先行研究と仮説構築の関係性、倫理的問題把握、仮説の検定のための資料収集、統計学の理解、収集資料の分析方法の選択などを課題として授業が展開をしていきます。ラーニングコモンズを用いたこれらの教育は入学後のオリエンテーションを兼ねて初年次に受講します。オリエンテーション期間を含めて計5日間程度の初年次の教育を行い、以後は各教員が学生の習熟度に応じて段階的に実施していきます。また各自の修士論文作成過程と連動してこれらのステップを積み重ねていく指導形態となっています。また学年の最初の時期に、情報科学、統計学の講義を集中的におこない修士論文の基礎技術を講義しています。

●取り組みの内容院生は当該ゼミ科目の担当教員の指導を受けて、「修士」の学位論文を完成します。具体的には、入学直後に研究課題設定、先行研究の調査研究の仕方、先行研究と仮説構築の関係性、倫理的問題把握、仮説の検定のための資料収集、統計学の理解、収集資料の分析方法の選択などを課題として授業が展開をしていきます。ラーニングコモンズを用いたこれらの教育は入学後のオリエンテーションを兼ねて初年次に受講します。オリエンテーション期間を含めて計5日間程度の初年次の教育を行い、以後は各教員が学生の習熟度に応じて段階的に実施していきます。また各自の修士論文作成過程と連動してこれらのステップを積み重ねていく指導形態となっています。また学年の最初の時期に、情報科学、統計学の講義を集中的におこない修士論文の基礎技術を講義しています。 - 卒後調査の活用?

-

●取り組みの内容●同窓会の開催。これまでも数回、大学院卒業生に対して、進路やカリキュラムなどの状況をアンケートで評価しフィードバックを受けながらPDCAサイクルのもと、大学院教育内容の改善に反映しています。また入学希望者や卒業後の調査を継続的に行い、それに基づいて大学院進学者へのデーターとして活用しています。

●取り組みの内容●同窓会の開催。これまでも数回、大学院卒業生に対して、進路やカリキュラムなどの状況をアンケートで評価しフィードバックを受けながらPDCAサイクルのもと、大学院教育内容の改善に反映しています。また入学希望者や卒業後の調査を継続的に行い、それに基づいて大学院進学者へのデーターとして活用しています。 - 中途退学防止?

-

●取り組みの内容●学生数が少ないため、中途退学者は僅少であるものの、少人数教育や指導教員による研究指導、オフィスアワーなどの取り組みを通じ、学生が中途退学に至ることを防止しています。また、助手が細かく院生の生活面、メンタル面、研究面などをチェックし、報告して指導するシステムを作っています。又、学生相談室を各キャンパスに設け、カウンセラーが相談に当たっています。

●取り組みの内容●学生数が少ないため、中途退学者は僅少であるものの、少人数教育や指導教員による研究指導、オフィスアワーなどの取り組みを通じ、学生が中途退学に至ることを防止しています。また、助手が細かく院生の生活面、メンタル面、研究面などをチェックし、報告して指導するシステムを作っています。又、学生相談室を各キャンパスに設け、カウンセラーが相談に当たっています。 - TA・RA・SA・メンターの活用?

-

●取り組みの内容●「国士舘大学大学院研究科助手規程」に基づき、研究科助手制度を設けています。教育的補助業務に留まらず、必要に応じ、履修学生の学習に関する相談及び指導なども含まれ、教育研究者としての能力開発に資するものとなっています。

●取り組みの内容●「国士舘大学大学院研究科助手規程」に基づき、研究科助手制度を設けています。教育的補助業務に留まらず、必要に応じ、履修学生の学習に関する相談及び指導なども含まれ、教育研究者としての能力開発に資するものとなっています。

●「国士舘大学ティーチング・アシスタントに関する規程」に基づき、TA制度を設けています。修士課程の大学院生は学部の授業補助業務を行うことが出来ます。その内容は教育的補助業務に留まらず、必要に応じ、履修学生の学習に関する相談及び指導なども含まれ、教育研究者としての能力開発に資するものとなっています。なお、学生自身の教育研究に支障をきたすことを防止するため、週当たり及び総採用時限数について上限を定めるとともに、雇用契約についても年度単位で締結することとしています。また、新たな研究の導入に際してはRAを導入します。

●在学生が、学外研究発表等を行う場合に負担する交通費等について、補助金を交付しています。 - 特色ある教育施設・設備の整備?

-

●取り組みの内容ラーニングコモンズを設置し、大学院生が自由に使用可能であり、個別の研究指導、授業で使用する際にはプレゼンテーションを出来る設備があります。ここでは国内はおろか、国外の留学先からアクセスし、場所に限らずに授業をうけることが可能です。

●取り組みの内容ラーニングコモンズを設置し、大学院生が自由に使用可能であり、個別の研究指導、授業で使用する際にはプレゼンテーションを出来る設備があります。ここでは国内はおろか、国外の留学先からアクセスし、場所に限らずに授業をうけることが可能です。

また、多摩南野キャンパスに南野臨床実習室を整備し、本研究科の専有スペースとして実験研究・授業等使用する他、学内の学部学生や他部署も使用が可能となっています。 - ラーニングコモンズ?

-

●取り組みの内容可動式の机、椅子を配置し、プレゼンテーションエリアには壁面ホワイトボードとプロジェクターを設置しています。それらを用いて、グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなどを行うことが可能です。OWLの会議システムを用いて遠隔授業や遠隔会議が可能です

●取り組みの内容可動式の机、椅子を配置し、プレゼンテーションエリアには壁面ホワイトボードとプロジェクターを設置しています。それらを用いて、グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなどを行うことが可能です。OWLの会議システムを用いて遠隔授業や遠隔会議が可能です

また、多摩南野キャンパスにはラーニングコモンズが設置されており、学修施設充実が図られています。 - 学生アンケートの活用?

-

●取り組みの内容授業評価アンケートは年2回、講義支援システム「manaba」を用いてWeb上にて実施します。学生の率直かつ真摯な意見を今後の授業内容や方法、教育環境などの改善を図る参考とすることを目的に行います。

●取り組みの内容授業評価アンケートは年2回、講義支援システム「manaba」を用いてWeb上にて実施します。学生の率直かつ真摯な意見を今後の授業内容や方法、教育環境などの改善を図る参考とすることを目的に行います。 - インターンシップ?

-

●取り組みの内容インターンシップはすでに国内外の救急救命士の民間企業や救急救命士の育成を行っている。

●取り組みの内容インターンシップはすでに国内外の救急救命士の民間企業や救急救命士の育成を行っている。

毎年1−2名の修士学生が派遣先で1−2か月の講義の体験、講義の支援を行っている。 - キャリア教育?

-

●取り組みの内容●指導教員による演習や国内・学外の学会活動などを通じ、キャリアに関する教育や進路支援が行われています。さらに、定期的に学会等で卒業生との同門会を開催し、修士を卒業したあとのキャリア形成の具体的なイメージを掴むようにしています。

●取り組みの内容●指導教員による演習や国内・学外の学会活動などを通じ、キャリアに関する教育や進路支援が行われています。さらに、定期的に学会等で卒業生との同門会を開催し、修士を卒業したあとのキャリア形成の具体的なイメージを掴むようにしています。

学修についての評価

- 成績評価の厳格な運用?

-

●取り組みの内容●成績評価は当該科目の授業担当教員が、授業での貢献度(発言の積極性など)、報告、レポート等を基に、責任をもって行っています。

●取り組みの内容●成績評価は当該科目の授業担当教員が、授業での貢献度(発言の積極性など)、報告、レポート等を基に、責任をもって行っています。 - 学修成果のフィードバック?

-

●取り組みの内容修士論文作成(完成)を前に、中間発表会を開催し、個々の研究(学修)成果について検証を行い、学位請求論文に向けて複数の教員により指導を行っています。具体的には、研究課題設定、先行研究の調査研究の仕方、先行研究と仮説構築の関係性、仮説の検定のための資料収集、収集資料の分析方法の選択など課題を初年次に学びます。このプロセスは初年次に各自の修士論文作成過程と連動してフィードバックし、初年次の論文指導においては、クラウド上に論文作成までのタイムラインを各自に記載させ、そのスケジュールへの進行状況を院生にフィードバックすることによって指導教授の指導を綿密かつ実践的に行います。

●取り組みの内容修士論文作成(完成)を前に、中間発表会を開催し、個々の研究(学修)成果について検証を行い、学位請求論文に向けて複数の教員により指導を行っています。具体的には、研究課題設定、先行研究の調査研究の仕方、先行研究と仮説構築の関係性、仮説の検定のための資料収集、収集資料の分析方法の選択など課題を初年次に学びます。このプロセスは初年次に各自の修士論文作成過程と連動してフィードバックし、初年次の論文指導においては、クラウド上に論文作成までのタイムラインを各自に記載させ、そのスケジュールへの進行状況を院生にフィードバックすることによって指導教授の指導を綿密かつ実践的に行います。

×

『教育内容の体系化とその充実』とは?

教育の目的や成果を明確に設定し、その達成のため、各授業間の関連性を明確にするなど、体系的な学びを可能にすることで、教育内容の一層の充実を図る取り組み。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『アクティブラーニング』とは?

一方的に講義を聴くスタイルの授業ではなく、学生が積極的に学修に参加することを取り入れ、能動的(アクティブ)な学びを促すことで、知識をしっかり定着させることを目的とした学習方法。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『課題解決型学習(PBL)』とは?

プロジェクト活動を通じ、学生が自主的・自律的に課題を発見・解決する過程において、それまでに得た知識を実践的に活用することや、より学びを深くすることなどを目的とした学習方法。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『少人数教育』とは?

学習効果を高めるために、1人の教員が教える学生の数を少なくして授業を行う学習方法。

×

『学びの組織的な支援』とは?

学校側が組織的かつ恒常的に学びに対するサポート体制を用意し、授業に対する学生の不安を解消するなどの学びに対する様々な支援をすることで、より学習効果を高める取り組み。

×

『学修成果のフィードバック』とは?

授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術や成績などの「学修成果」を、可視化するなどして学生にわかりやすく還元することで、学生自らの学びへの姿勢を支援する取り組み。

×

『初年次教育』とは?

大学や短期大学の新入生を対象に、高校までの学びから、能動的な大学・短期大学での学びにスムーズに移行するための基本的なスキルなどを身につける教育プログラム。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『卒後調査の活用』とは?

卒業生を対象に、就職や進学などの状況や、学修成果の活用状況など、大学での学びの充実度などを調査し、その結果を教育方法やプログラムの改善などに活用する取り組み。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『中途退学防止』とは?

学びに対する意欲の減少などを理由に修業期間の途中で学校を退学しようとする学生に対して、学びのサポートを行うことで、教育の問題解決を図り、学びの環境を改善し、中途退学を防ぐ取り組み。

×

『TA・RA・SA・メンターの活用』とは?

大学院生による教育補助(TA)、大学院生等による研究補助(RA)、学生による教育補助(SA)、後輩を多方面で支援する先輩(メンター)を教育研究活動などに活用する取り組み。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『特色ある教育施設・設備の整備』とは?

特別な校舎や教室、実習室などの教育施設や教室等にある機器などの設備を整備し活用することで、教育内容やプログラムの充実などに活かす取り組み。

×

『ラーニングコモンズ』とは?

学生の自主的・自律的な学習のため、電子情報や印刷物など様々な情報資源を使って議論などができる共有の「学習の場」。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『学生アンケートの活用』とは?

新入生や在学している学生に対し、大学の授業やカリキュラム、学修状況などについてアンケートを行い、その結果を分析・活用して、教育方法やプログラムの改善などに活かす取り組み。

×

『インターンシップ』とは?

自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験や社会貢献活動に参加する制度を授業やカリキュラムに取り込むことで、学生が学問や研究分野への理解をより深めるための取り組み。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『キャリア教育』とは?

大学や短期大学の学修プログラムの一環として、カリキュラムに社会人・職業人として必要な能力などを身に付けるための科目等を組み入れ、学生のキャリア形成計画や目標設定を支援する教育。

用語辞典を開いて詳しく調べる

×

『成績評価の厳格な運用』とは?

明確な成績評価の基準を定めて厳格に運用して、単位取得や進級などを判定することで、教育の「質の保証」を実現する取り組み。

×

『学修成果のフィードバック』とは?

授業や講義などを通して学生が学んだ知識や技術、成績などの「学修成果」を活用し、学生の学びの振り返りを促すことで、学びの定着を図ることを目的とした取り組み。

国士舘大学大学院の最新情報はこちらからご覧ください

国士舘大学の最新イベント情報はこちらからご覧ください

国士舘大学の最新トピックスはこちらからご覧ください